- 親も高齢だしそろそろ見守りのサービスやグッズの導入を検討しなきゃなぁ…。

- 親がプライバシーを気にしているけど、なにか良いサービスやグッズはないかな…。

- 見守りサービスやグッズの選び方が全然わからない…。

このようなお悩みをお持ちの方も多いのではないでしょうか?

近年、日本では高齢化が進み、一人暮らしの高齢者が増加しています。

そのため、「家族の見守り」の重要性が高まっています。

民間・自治体が提供する様々な見守りサービスやグッズがありますが、どれを選べばいいかわかりにくいと感じる方も多いのではないでしょうか。

この記事では、初めての見守りサービス・グッズの導入する方や、過去に導入したが一度失敗してしまった方に向けて、失敗しない選び方を詳しく解説します!

サービス・グッズそれぞれのメリット・デメリットをしっかりと理解し、

ご自身の状況に最適な方法を選び、安心の見守り計画を立てていきましょう。

- 見守りサービスは人が関与し、緊急対応が可能だが費用が高め

- 見守りグッズはセンサーやカメラを活用し、低コストで導入できる

- 高齢者の意向を尊重して、プライバシーや設置のしやすさ、見守られる方の状態に合わせて検討することが大事

- 使い勝手や設置環境を事前に確認し、適した方法を選ぶことが失敗を防ぐコツ

この記事を書いた人

ロキ

30代の会社員。

数年前、祖母が亡くなり一人暮らしになった祖父をサポートをする中で、疲弊する母の姿を見て、「どうにかできないか…」と考えるように。

そこで出会ったのが「高齢者の見守りサービス」でした。

このサービスをもっと多くの人に知ってもらい、「離れていても親を見守る方法」を発信したいと思い、このブログを運営しています。

ぜひ参考にしていただき、少しでもご家族の負担を減らし、安心できる生活につなげていただければ嬉しいです。

高齢者見守りサービスとグッズの違いとは?

見守りとは、高齢者が安全に生活できるようサポートする仕組みです。

近年、様々なサービスやグッズが登場し、選択肢が増えています。

そのため、どのサービスやグッズが最適かを見極めることが重要です。

見守りの重要性について理解を深めたい方はこちらの記事をご覧ください。

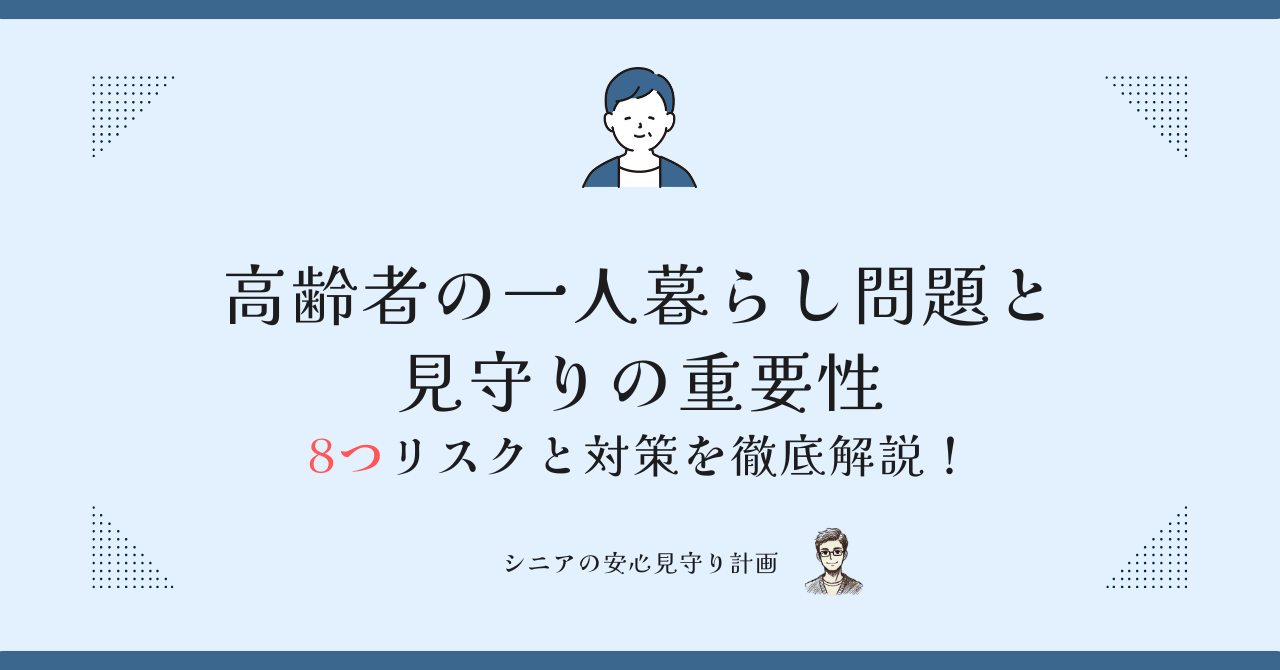

見守りサービスとは?

この記事では、人が介在して見守りのサポートをしてくれることを見守りサービスと呼びます。

見守りサービスは大きく4つのタイプに分けられます。

- 訪問型(定期的にスタッフが自宅を訪問)

- 宅配型(食事などの配達を通じた見守り)

- 電話・アプリ型(電話やスマホアプリで安否確認)

- 警備会社・緊急時駆けつけ型(異常時に駆けつけ対応)

| 特徴 | 人によるサポート・緊急対応が可能 |

| メリット | 直接対応で安心感が高い 緊急時に迅速な対応が出来る |

| デメリット | 費用が高い 定期訪問以外は見守りが難しい |

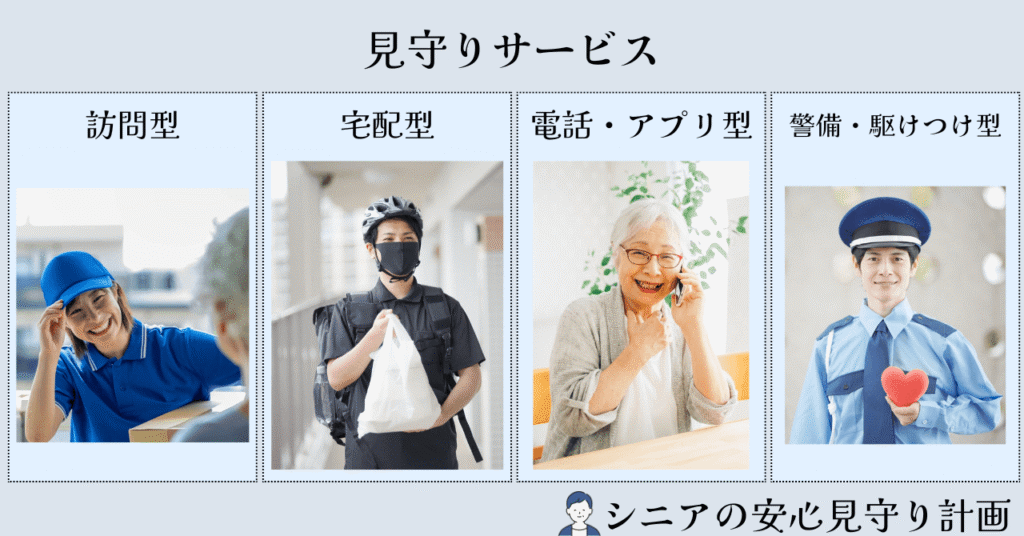

見守りグッズとは?

この記事では、見守りのサポートをしてくれるモノのことを見守りグッズと呼びます。

見守りグッズは大きく4つのタイプに分けられます。

- センサー型(動きや生活リズムを検知し、異常を察知しお知らせしてくれる。)

- カメラ型(高齢者の様子をリアルタイムで確認できる)

- ロボット型(会話や見守り機能を備えたコミュニケーション機器)

- 家電型(家電の利用状況から安否確認)

| 特徴 | センサーやデバイスで安否確認・監視 |

| メリット | 設置・導入が簡単 コストが比較的安い |

| デメリット | 人が関わらないため異変の判断が難しい |

見守りサービス・グッズ タイプごとのメリット・デメリット

タイプごとのメリット・デメリットを挙げていきます。

訪問型

| 特徴 | |

| 配達員や郵便局員が定期的に訪問し、高齢者の様子を確認してくれます。 確認結果を家族に報告してくれるサービスです。 | |

| メリット | デメリット |

| 直接対面での確認が可能で、異変などを発見しやすい。 配達と組み合わせるため、比較的低コストで導入が出来る。 高齢者とのコミュニケーション機会を増やすことが出来る。 | 訪問頻度が週1回程度と少ないため、緊急時の対応には不向き 高齢者のプライバシーを気にする場合がある。 サービス提供エリアが限られていることがある。 |

宅配型

| 特徴 | |

| 配色サービスと見守りを組み合わせたサービス 配達員が手渡しで食事を届ける際に安否確認を実施してくれます。 異変時の連絡については企業によって異なります。 | |

| メリット | デメリット |

| 毎日訪問するため、変化に気づきやすい。 高齢者の栄養管理が出来る。 食事を通じて自然な見守りが出来る。 | 直接的な健康チェックや医療的なサポートはできない。 配達時間が決まっており、24時間対応ではない。 食事の選択肢が限られることがある。 |

電話・アプリ型

| 特徴 | |

| 定期的な電話やアプリ通知で安否確認を行える。 AIやオペレーターが会話を行い、異変を察知してくれます。 スマートフォンや固定電話を活用するので、導入しやすいです。 | |

| メリット | デメリット |

| 全国どこでも利用が可能。 導入コストが低く、手軽に始められる。 アプリであれば高齢者が外出中でも確認できる。 | 固定電話の場合、高齢者が外出中だと確認ができない。 認知症の方には向かない場合がある。 緊急時の即時対応が難しい |

警備会社・駆けつけ型

| 特徴 | |

| 高齢者が緊急ボタンを押すと警備員が駆けつけしてくれます。 センサーやカメラと組み合わせたシステムもあるので安心の見守り体制です。 24時間対応のサービスが多く、安心。 | |

| メリット | デメリット |

| 緊急時の対応が迅速で安心感がある。 センサーなどを活用すれば、異変を自動検知できる。 警備会社ならではの安心感 | 月額費用が比較的高額(数千円〜1万円以上) ボタンを押さないと発見が遅れてしまう可能性がある。 サービス内容によっては、過信しすぎてしまうリスクも。 |

センサー型

| 特徴 | |

| ドアの開閉や人の動きを感知し、異常を検出してくれます。 異常時に家族へ通知する仕組みです。 温度や湿度センサーを搭載した製品もある。 | |

| メリット | デメリット |

| 非接触で見守れるため、高齢者の負担が少ない 24時間の見守りが可能 プライバシーを守りながら安否確認が出来る | 一定の行動パターンがないと誤検知の可能性がある。 初期導入コストがかかる・ ネット環境が必要なものが多い。 |

カメラ型

| 特徴 | |

| 室内に設置したカメラでリアルタイムで見守りが出来る。 スマホアプリで遠隔確認が可能。 音声通話機能付きのものもある。 | |

| メリット | デメリット |

| 高齢者の状況をリアルタイムで把握できる。 緊急時の対応が迅速になる 音声機能付きならコミュニケーションも取れる | プライバシーの問題(監視されていると感じる) ネット環境が必要 設置場所に注意が必要 |

ロボット型

| 特徴 | |

| コミュニケーションロボットが高齢者と会話 音声やアプリでの見守り機能を搭載 AIによる対話や自動通知機能がある。 | |

| メリット | デメリット |

| 高齢者の孤独感を軽減出来る かわいらしいデザインで心理的負担が少ない 家族とのメッセージ送受信ができる | 初期費用が高い(数万円〜数十万円) AIの精度に限界がある 物理的なケアは出来ない |

家電型

| 特徴 | |

| 電気ポットや照明の使用状況をチェックして安否確認が出来ます。 使用履歴を家族へ通知してくれます。 使い慣れた家電に組み込まれているため、抵抗感が少ないです。 | |

| メリット | デメリット |

| 高齢者が意識しすぎずに見守りが出来る 日常の生活を活かした自然な見守りができます。 プライバシーの侵害が少なく済みます。 | 家電を使用しないと異常検知が出来ない。 緊急時の対応には不向き ネット環境や専用機器が必要になる場合もある。 |

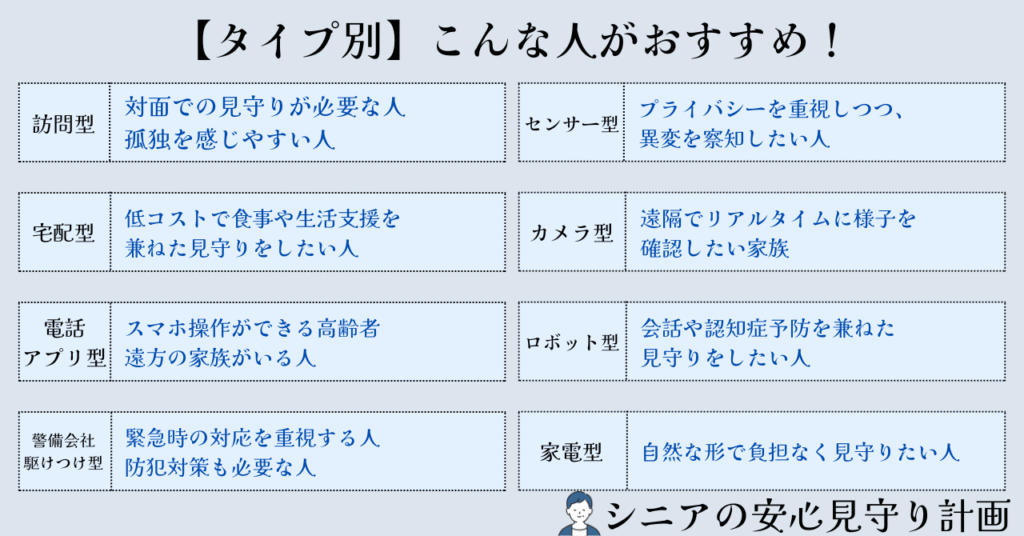

こんな人におすすめ!タイプごとに解説!

| タイプ | こんな人におすすめ! | こんな人には向かないかも… |

|---|---|---|

| 訪問型 | 体調などに不安があり定期的に見守りが必要な方 認知症の兆候がある方 直接会話をしないと安心出来ない方 | 知らない人の訪問がストレスになる方 コストを抑えたい方 |

| 宅配型 | 体力的に日常的な買い物も大変な方 料理があまり好きではない方 費用を極力抑えたい方 | 24時間体制の見守りが必要な方 知らない人の訪問がストレスになる方 |

| 電話・アプリ型 | スマホ操作が出来る高齢者で、手軽に安否確認がしたい方 遠方に済む家族と頻繁にやりとりをしたい方 費用を極力抑えたい方 | スマホやアプリ操作が苦手な方 定期連絡が面倒に感じる方 |

| 警備会社・駆けつけ型 | 緊急対応を重視したい方 転倒や体調急変のリスクが高い方 防犯対策も兼ねて見守りをしたい方 | 24時間の見守りが必要な方 費用を極力抑えたい方 |

| センサー型 | プライバシーを重視したい方 負担をかけずに24時間見守りをしたい方 機器の操作が苦手な方 | リアルタイムで高齢者の様子を確認したい方 異常発生時に即座に状況把握をしたい方 |

| カメラ型 | リアルタイムで映像を確認したい方 転倒や体調不良のリスクが高い方 スマホ操作に慣れていて、アプリを使った見守りが出来る家族 | 高齢者がカメラに抵抗を示す 設置場所が確保出来ない方 |

| ロボット型 | 高齢者の孤独感を減らしたい 認知症予防のために会話の頻度を増やしたい方 服薬や健康管理のリマインダーが必要な方 | ロボットや機会に抵抗のある方 費用を極力抑えたい方 |

| 家電型 | 自然な見守りがしたい方 監視されていると感じさせたくない方 | 日常で家電をあまり使わない方 細かい見守りが必要な方 |

見守りサービス・グッズの導入でよくあるトラブル

見守りサービス・グッズの導入でよくあるトラブルを紹介しておきます。

導入するサービス・グッズを決める際にここで紹介する観点も合わせながら検討してください。

前提として、見守りサービス・グッズの導入時には見守られる側の意向を尊重することが重要となります。

無理に導入を進めずに話し合いを重ねた上で決定していただければと思ます。

見守られる側の高齢者に嫌がられる

カメラ型の導入時に発生しやすいトラブルです。

生活空間にカメラなどを置くことによって強い抵抗を示す方がいらっしゃいます。

スムーズに受け入れてもらうためのコツは下記の記事で紹介していますので、よろしければご覧ください。

設置が出来なかった・設置しても死角が出来てしまった

センサー型やカメラ型の導入時によく起こるトラブルです。

設置箇所の確認や、死角が出来てしまわないかは事前に検討時点で確認していただければと思います。

詳しい設置方法などはまず資料請求をして確認するのが良いでしょう。

使いこなせなかった・操作が難しかった

電話・アプリ型やロボット型の導入時によく起こるトラブルです。

事前に動画などで使い方を確認しておくのが無難です。

まとめ

この記事のまとめ

- 見守りサービスは人が関与し、緊急対応が可能だが費用が高め

- 見守りグッズはセンサーやカメラを活用し、低コストで導入できる

- 高齢者の意向を尊重して、プライバシーや設置のしやすさ、見守られる方の状態に合わせて検討することが大事

- 使い勝手や設置環境を事前に確認し、適した方法を選ぶことが失敗を防ぐコツ

最後まで読んでいただきありがとうございました。

あなたの家族に最適な見守り方法を見つけ、安心できる生活を実現しましょう!

少しでも皆様のお力になれれば幸いです。

「シニアの安全見守り計画」では、下記のような方に向けて情報を発信しています。

- 遠方の親が心配だけど、時間がなくて会いに行けない…。

- 最近、体調が良くないって聞いたから心配…。

- 最近元気がないと近所の方に言われた…。

高齢者の見守りサービス・グッズの選び方・口コミ情報などを記事にしています。

あなたの抱えているお悩みの解決に少しでも役立てれば幸いです。

初めての見守りサービス・グッズ選びに迷っている方はぜひ参考にしてみてくださいね!

コメント